4月7日(月)の「新入生ガイダンス」に引き続き、新入生の皆さんが大学生活に慣れるための授業科目として、「初年次ゼミ」が用意されています。この授業は、前期の間、毎週火曜日の12:50〜14:20に実施されます。

情報データ科学部の初年次ゼミには、「ユースウェア」というサブタイトルが付けられており、これは大学での学びを効果的に進めることを体系的に理解することを意味しています。学生生活のスタートで失敗しないための知識を身に付けていただくために開講する、学部のオリエンテーション的な授業です。(ちなみに、「ユースウェア」の第1回・第2回は、前日に実施された新入生ガイダンスの午後の授業に相当します。)

4月8日「ユースウェア」第3回『学習計画の立て方と時間割作成』(担当:学務担当・石沢千佳子教授)

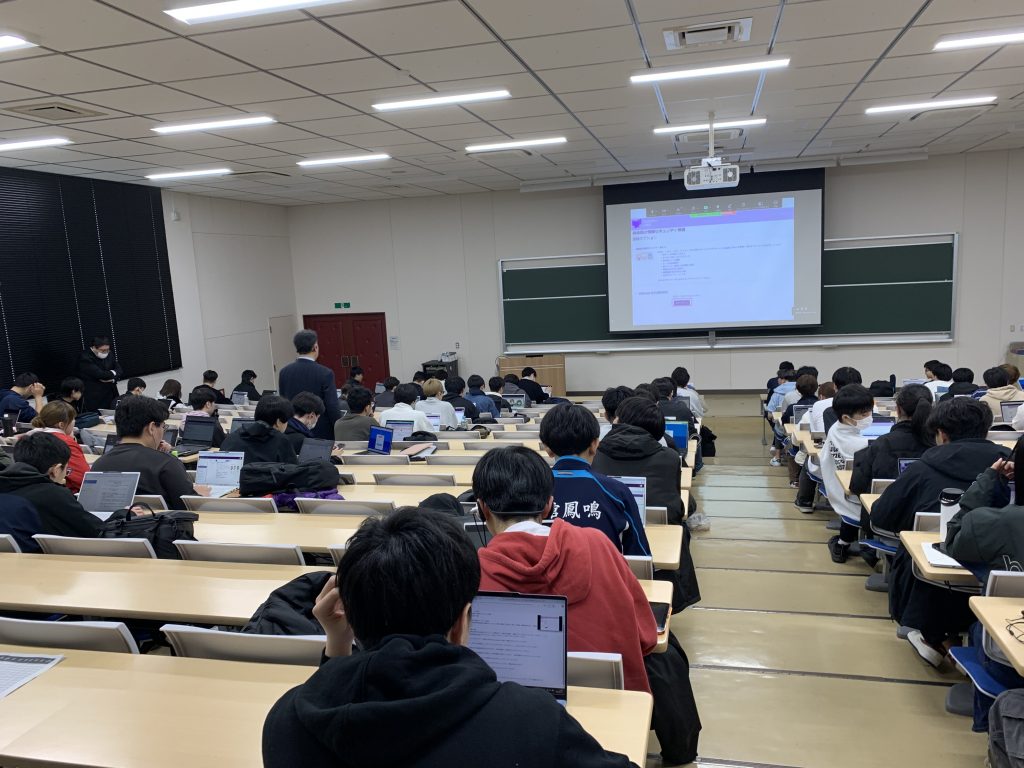

前日の新入生ガイダンスとは講義室が変わり、今回は一般教育2号棟301講義室にて、石沢千佳子教授による説明が行われました。

本日の内容は、新入生ガイダンスのフォローアップでした。新入生の皆さんが、anet(秋田大学総合学務支援システム)を用いて、全員が受講すべき授業を正しく登録できるよう支援するのが目的です。前日の説明に引き続き、今回の説明では、学習ガイドの使用方法、履修登録の手順、大学英語のプレイスメントテストに関する説明が行われました。さらに、学習ガイドの実際の使い方や、シラバスの確認方法についての実演もありました。なお、前期は、毎週火曜日のこの時間帯に、本講義室で「ユースウェア」の授業が行われます。

一般教育2号棟301講義室にて行われた、学務担当・石沢千佳子教授による「学習計画の立て方と時間割作成」の講義の様子です。

4月15日「ユースウェア」第4回『情報セキュリティと情報倫理』(担当:副学部長・情報統括センター長・水戸部一孝教授)

水戸部一孝教授による講義「情報セキュリティと情報倫理」では、インターネット社会における安全な情報の取り扱いについて、実例を交えて学びました。パスワード管理やウイルス対策の基本に加え、偽警告やフィッシング詐欺、AIによるフェイク動画など、身近なサイバー脅威の実態が紹介されました。講義ではまず、偽の警告画面や不審な操作に対する疑似的なトラブル対応を体験し、冷静な判断力と対処法を身につけました。さらに「NII倫倫姫の情報セキュリティ教室」を活用したオンライン演習にも取り組み、セキュリティに関する知識を体系的に確認しました。知識と体験を組み合わせることで、情報リテラシーと倫理意識を高め、他者と社会を守る責任ある行動の重要性を深く理解する内容となっていました。

「NII倫倫姫の情報セキュリティ教室」にログインできるかどうかを、水戸部一孝教授が教室内を回りながら、新入生の皆さんがきちんと操作できているかを確認している様子です。このような演習では、先輩の大学院生であるピアサポーターや、学年担任教員も、毎回の授業で全員に対して技術的な支援を行っています。

4月22日「ユースウェア」第5回『生成AIユース演習』|メールの書き方・生成AIの原理と活用方法を学ぶ(担当:白井光講師、佐々木一織助教、Lu Min助教、有川正俊教授)

授業の冒頭では、学年担任の白井光講師より、メールやメッセージの送り方に関するわかりやすい講義が行われました。授業を欠席した場合や、授業内容・課題に関する連絡手段として、WebClass(授業支援システム)のメッセージ機能や、Microsoft 365のメールシステムを利用するための入門的な解説がなされました。また、社会常識としてのメールの書き方についても、丁寧かつ具体的に説明されました。

学年担任の白井光講師による「メール/メッセージの送付」の講義の様子です。

この後、「生成AI(GAI)ユース演習」では、私(有川正俊教授)、佐々木一織助教、Lu Min助教の3名が講師を務め、以下の3つのテーマに沿った講義が行われました。

(1)「生成AI(GAI)はじめの一歩 ~GAIの入門的な使い方と注意点~」(有川)

(2)「GAIの原理とプロンプティング」(佐々木)

(3)「GAIの選び方と活用方法(英語学習・プログラミング)」(Lu)

まず、有川がMicrosoft 365 Copilotを用いた、GAIエージェントとのリアルタイム英会話デモを交えながら、GAIの入門的な使い方や注意点についての解説を行いました。併せて、本学におけるGAIの使用ルールや、他大学での活用状況・使用方針についても具体的に紹介しました。

続いて、佐々木助教が登壇し、GAIの原理やプロンプト設計の基本的な考え方に加えて、トークンや大規模言語モデル(LLM)の仕組みについてもわかりやすく説明しました。また、実際の活用例やハルシネーション(事実誤認)への対応策、さらには失敗事例も紹介しながら、日常的かつ安全にGAIを利用するための実践的な知識と視点を丁寧に提供しました。

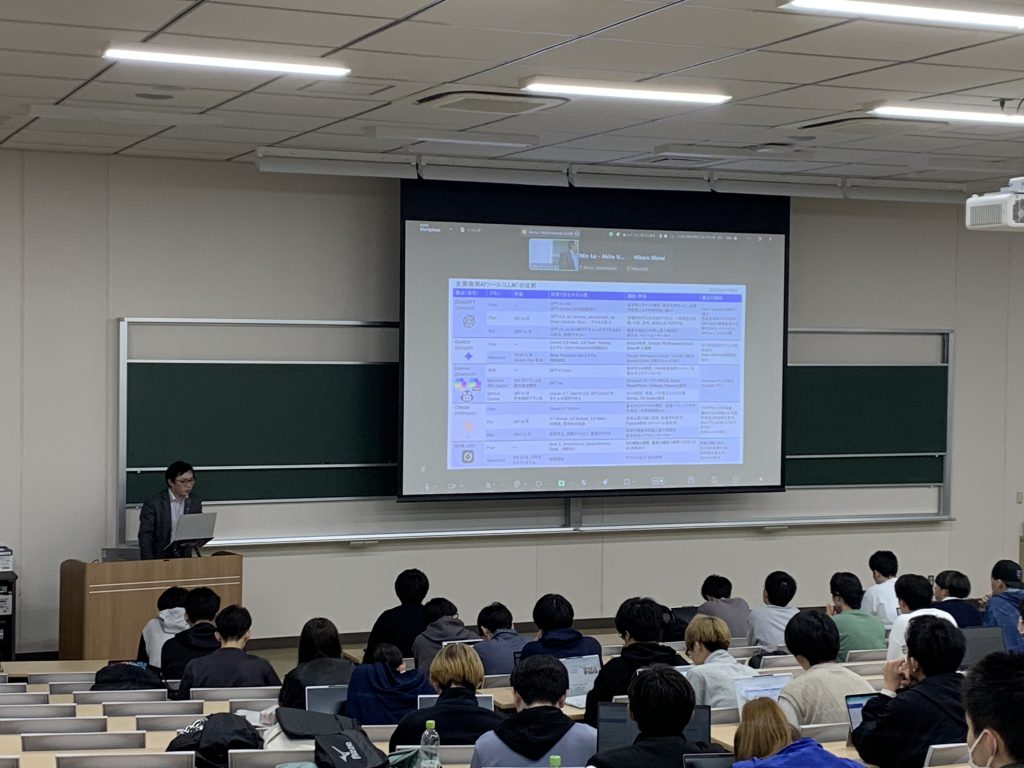

最後に、Lu助教が登壇し、ChatGPT、Gemini、Copilotなど複数のGAIツールを比較しながら、それぞれの特徴や最新動向、使用場面に応じた選び方を具体的に解説しました。特に、英語学習では作文支援や対話練習、プログラミングではコード補完やデバッグへの応用といった実用的な活用方法に触れ、学習者にとって身近で役立つ活用事例を具体的に紹介しました。

佐々木一織助教による、「生成AI(GAI)の原理とプロンプティング」の講義の様子です。

Lu Min助教による、「GAIの選び方と活用方法(英語学習・プログラミング)」の講義の様子です。

ちょうどこの頃(4月22日)、秋田大学手形キャンパスの桜も満開を迎えていました。新入生の皆さんにとっても、希望に満ちた春となりました。

文責:有川正俊教授(2025年度 新入生学年担任・学生担当)