◇情報データ科学部 はじめての前期を振り返って(1年次担任からのメッセージ)

夏休みも中盤に入り、秋の気配が感じられる季節となりました。本学の夏休みはほぼ9月末まで続き、その後すぐに新学期が始まります。学生たちは長期休暇の時間を有意義に過ごしながら、後期に向けて気持ちを新たにしています。

情報データ科学部は一期生の皆さんを迎え、この春に新たな一歩を踏み出しました。はじめての前期を振り返ると、意欲的な学生が多く、全体としてまじめに学業に取り組んでおり、学部として順調なスタートを切れたと考えます。

初年次ゼミⅠ・Ⅱの「ユースウェア」という新入生向けのオリエンテーション的授業では、一期生の皆さんは、様々なことを学び、大きく成長されたと思っています。特に、グループワークでは、仲間とともに課題にチャレンジし、発表することで力を発揮できたと思います。その内容はいずれも立派であり、仲間と協力する場面になると一層活発さが増し、学生の潜在的な力が引き出されていることを感じました。多くの学生が「やるときはしっかりやる」という姿勢を持っており、これが本学部の学生の大きな強みになるのではないかと期待しています。また、秋田大学の伝統である「準備をしっかり行い、その成果として本番に強い。」という姿勢も、ぜひ学生の皆さんに身につけてほしいものです。

写真1:グループワーク第1回(6月17日)のアイスブレイク課題「秋田大学にあってほしい授業を提案してください?」で、景山陽一教授が106名全員の学生と1対多数でじゃんけんを行い、各チームのリーダーを決めている様子です。(普段は受け身で静かな学生も、このときは活き活きとしていました。)

写真2:グループワーク第1回の授業、アイスブレイク演習の合間に教室後方で一息つく教員とピアサポーターの大学院生の様子。(学生が演習に取り組んでいるそのころ、スタッフは明るく爽やかにリフレッシュ!)

その一方で、2年次から3年次への進級条件の一つである TOEIC スコア400点以上の達成に向けて、まだ1年以上の期間はありますが、英語学習に苦戦している学生もいます。また、その他の重要な授業(必修科目)の単位取得において困難に直面している学生も一部に見られます。そこで、教職員が早めに状況を把握し、学業面・生活面の両方で支援を行うことで、学生一人ひとりが壁を乗り越え、着実に力を伸ばしていけるよう支援に努めています。

学生は全体として着実に成長しており、その姿は頼もしく感じられます。後期からは学びもさらに本格化していきますが、前期で培った経験を土台に、次のステップへと自信をもって進んでいってほしいと思います。

なお、後期の10月号からは、この「一期生日誌」は一期生のチームごとに順番に発行する予定です。そうすることで、さまざまな視点や経験が誌面に反映されるだけでなく、チームワークの醸成や、それぞれの学生の内省にもつながると思います。一期生の皆さんから寄せられる自由で前向きな声を聞けることを、とても楽しみにしています。

◇初年次ゼミ 特別講義「SDGsと英語教育」

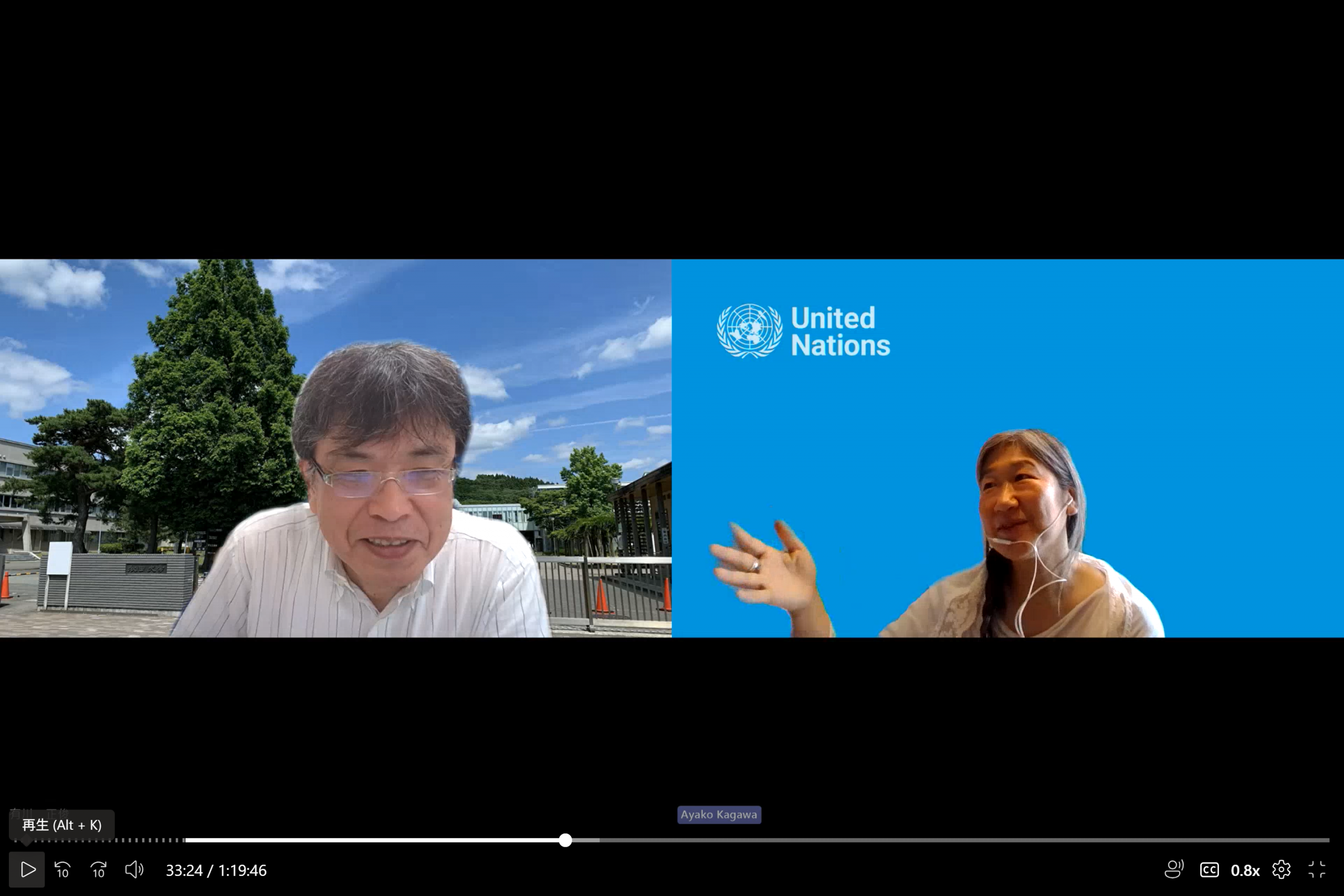

7月29日の初年次ゼミⅡ「ユースウエア」の最終回の授業では、国連職員の加川文子(かがわ あやこ)様に「Mapping for a Sustainable World」とSDG16「平和と公正、健全な統治制度」を中心テーマに特別講義(録画上映)をしていただきました。加川様は、UNIFIL(国際連合レバノン暫定駐留軍)地理空間情報班長としての経験を踏まえ、現場での実務とデータサイエンスとの関わりについて、多くの実例を交えながら、英語で、そしてときどき日本語を交えて,本学部の初年次学生を意識した特別講義を行ってくださいました。事前に学生から寄せられた質問(英文)を6つに絞り込み、インタビューを録画して当日に上映しました。その一つひとつの質問に具体的でわかりやすく日本語で答えていただき、地図やデータを通じて社会課題を可視化することの重要性、そして「平和や豊かさが当たり前であること」が決して当然ではないことを学ぶ機会となりました。日本人として国際社会の最前線で活躍される姿は、学生にとって大きな刺激となり、誇りを感じられるひとときとなりました。

写真3:国連職員の加川文子様(右)が、マイクロソフトTEAMSを通じて学生の質問に回答。有川(左)が学生からの質問を伝え、加川様からの回答に対する追加質問を交えながら質疑を進行。7月12日、休暇で職場のレバノンから移動したウィーン(オーストリア)より中継してくださいました。

〇学生さんから寄せられた事前質問(オリジナルは英文)のうち、以下の6つ(日本語訳)に絞ってご回答いただきました。

(1)「データサイエンスは現在どのような場面で役立ち、将来どのような可能性がありますか。」

(2)「あなたが人を助け続ける情熱の源は何ですか。」

(3)「地図やデータ可視化によって実際に社会が変わった例はありますか。」

(4)「データに表れないことを見抜くために、どのような点に注意していますか。」

(5)「地図やデータだけでは、現地の現実や人々の思いを伝えきれないと感じたことはありますか。」

(6)「地理空間情報を扱うとき、信頼性や倫理でどのような基準を大切にしていますか。」

写真4:国連出版『Mapping for a Sustainable World』

(共著:加川文子様、無料公開)

日本地図学会監訳『持続可能な世界のための地図作成』

(無料公開)

◇秋田の夏の花々の見事な咲きぶり、秋には確かな実り、そして来年にはさらに見事な花々へ

オープンキャンパス向けに制作した本学部イベント用ロゴ “Twin Bloom”(仮称)は、配布した飲料水のペットボトルのラベルにも使用されました。ロゴの中心に描かれたふたりには「人間中心」の理念が込められており、「誰のための技術か」「誰のためのデータサイエンスか」「誰のためのAIか」という問いを象徴しています。周囲の葉は稲穂や竿燈(かんとう)をモチーフとしており、0と1で学部開設年の「2025」を表しています。中央のふたりは Digital Twin を意味し、実世界とデジタル空間をつなぐ Society 5.0 の未来像を表現しています。また、陰陽思想も取り入れられており、物事には必ず異なる側面や相反する見方があることを示しています。つまり、一つの立場だけでなく、さまざまな他者の視点から考えることの大切さを表現しています。さらに、服の胸部に描かれた花火には、学生が未来に大輪を咲かせてほしいという願いが込められています。“Twin Bloom” は、地域性・学問性、そして学生の未来への期待を象徴するロゴです。

写真5:オープンキャンパス向けに制作した情報データ科学部のイベント用ロゴ(Twin Bloom)と、そのロゴをラベルに使ったペットボトルの写真

千秋(せんしゅう)公園のお堀に咲く蓮(はす)の花は、とても見事で美しいものです。情報データ科学部の学生の皆さんも、やがてこの蓮のように大きな花を咲かせてくれることでしょう。夏も終わり、10月からは新学期が始まり、11月後半には厳しい冬が訪れます。しかし、冬の厳しさがあるからこそ、春から夏にかけて花々はひときわ美しく咲き誇ります(私は九州出身ですが、秋田大学に着任してから、そのことを実感しています)。日々の厳しさや忍耐の積み重ねが、やがて将来の大きな花につながります。学生一人ひとりがそれぞれの花を咲かせられるよう、情報データ科学部の教職員は、これからも積極的に支援し応援していきます。そして、情報データ科学部の教員自身もまた、大きな花を咲かせられるよう、日々教育活動や研究活動に励んでいます。

写真6:千秋公園のお堀に咲く見事な蓮の花と未来に架かる虹〔撮影:Lu Min助教のお母様〕(すばらしい風景であり、同時にすばらしい写真です)

写真7:千秋公園の蓮の花とホバリングする蜂〔撮影:Lu Min 助教のお母様〕(「誰のための花か」「蜂のための花か」「蓮のための花か」―人間中心・蜂中心・蓮中心・ユーザー中心デザインを象徴)

(文責:有川正俊教授〔新入生学年担任〕)